彭州山洪悲劇、廢棄礦洞被封,「網紅打卡」暴露小紅書的商業困局

發布來源 :彭州山洪悲劇、廢棄礦洞被封,「網紅打卡」暴露小紅書的商業困局 發布時間 :2022-08-24 04:02

成都彭州山洪事故造成7人死亡、8人輕傷,連日來持續引發輿論關于野外網紅打卡地的關注。有網友發現,浙江杭州建德的廢棄礦洞成了近期社交平臺小紅書上的“避暑勝地”。

在平臺上搜索一下,就能發現今年夏天有不少博主在礦坑前拍照、露營,更有甚者走進礦坑探險。精美絕倫的大片搭配#礦洞探險#、#礦洞露營#等關鍵詞,不斷地刺激著大家的好奇心,不由得讓人心向往之。

而關于杭州建德謝田礦洞,多位網友指出,此前,其在小紅書上的熱度非常高,不僅有多位博主曬圖文強推“種草”,還有博主在攻略中指出了具體位置。

事實上,這些礦洞內岔路多像迷宮,山壁上的石塊和山體有裂縫,隨時可能有落石。考慮到存在安全隱患,村委會連日來頂著40度左右的高溫,忙碌多天,終于把5個礦洞的洞口全部封死。

美麗的礦洞有哪些危險?

迷路是洞穴探險者最容易遇到的問題。深入地下洞穴,缺少了路標和指引,也沒有準確的參照物,一切都是未知的,就連洞穴有多長、多寬、多深可能都無法知曉,四周的黑暗壓抑得人喘不過氣來,在這種情況下是最容易迷失方向的。據統計,世界上所發生的諸多洞穴探險失蹤事件中,絕大多數都是因迷路而造成的。

洞穴中時常會有地下河或者湖泊,只聞其聲不見流水也是常有的事兒,這一步還是堅硬的巖石,說不定下一步就是深不可測的水潭。地下河的水位隨著季節具有明顯的變化,倘若遇到暴雨,一夜之間流水充滿洞穴也極有可能。洞穴往往是很多野獸的棲息地,人類到洞穴中進行探險是擅闖野獸領地的行為,很有可能遭受攻擊。有些地下洞穴就是一個完整的生態系統,有山、有水、有生物。

洞穴內一般都沒有手機通訊信號,一旦遇險很難發出求救信號,所以獨自探險的危險性極高。

除了以上最顯著的危險因素之外,探險中還可能面臨洞穴坍塌、被狹縫卡住、飲用水缺乏等情況。因此,洞穴探險不是簡單的游玩,它不僅需要一定的地質學和生物學等專業知識,更重要的是需要豐富的野外求生知識和良好的身體素質,即便是專業的探險家仍有可能遭遇不測,更何況是普通驢友。

畸形的網紅打卡

從不要臉到不要命

在小紅書搜索露營,有420萬+篇筆記。這是一種時興的生活方式,坐在便攜帳篷中,展開折疊餐桌,眼前潺潺流水,頭頂鳥鳴山間。

但8月13日在四川彭州龍槽溝突發的山洪災害,打破了逃離城市的浪漫幻想。溫柔而靜謐的避暑勝地,揭下了歲月靜好的一面。頃刻間,危險來勢洶洶。

“我給你們跪下了,求求你們,快要漲水了,你們快跑!”

盡管龍漕溝管理員拿著大喇叭多次喊話,游客們依然無動于衷。甚至溪水肉眼可見地變得渾濁時,依然有人不緊不慢地收拾東西。很多人不知道,留給他們逃生的時間可能只有10秒。后面的事情大家都知道了,洶涌的洪水席卷而來,十多位游客被沖進水中。據官方通報顯示,截至目前,已有7名游客遇難。

龍槽溝的陰晴不定,并不是毫無預警。

它屬于地質災害點位,不是景區,更不適合做露營目的地,曾于2015年和2017年發生山洪災害,河道兩旁均設置了防護圍欄和警示標語,溝口還設有鐵門隔離。但鐵絲網等障礙物不久就被游客破壞,還有人繞到湔江河灘,通過水溝進入龍槽溝內。

在小紅書種草筆記里,龍槽溝被包裝成「成都周邊的寶藏耍水地」、「夏季避暑好去處」。再加上周邊有配套停車場和公共廁所,進龍槽溝被要求掃行程碼,各種因素模糊了安全防線,當地「珍愛生命,請勿下河」的告示形同虛設。

事后諸葛亮般的追溯,將打卡地的一切風險因素平鋪于紙上,旁觀者再清晰不過。但前往網紅打卡點的游客,主動或被動地將這些因素忽略了。科學的戶外運動,需要一定的野外求生知識和預估風險意識,如何面對極端天氣問題就是其中之一。

種草筆記的創作者與受眾,均未對此重視起來,溯溪被包裝成郊游,探洞變成了山林野趣。他們并沒有真正做好「探險」的準備,只是將其視作單純的體驗。

生活在鋼筋水泥里的人們,被疫情等困住了生活半徑,接觸自然的機會以及尋求樂趣的方式,越來越多地來自朋友圈和各類社交平臺,用特定的視角去觀察世界,將他人的生活體驗再咀嚼一遍。浮光掠影的筆觸以及凈化過的信息,只記錄著自然美好、酷、小眾的一面,而它亙古的地質和氣候未被敬畏。

而那么多人曬出筆記,這么多游客一起來到這里,又助長著彼此的僥幸心理,讓他們對警示牌和圍欄視而不見。信息差并不只帶來危險,「打卡」遇到「照騙」景點,又何嘗不是一種苦果?從社交平臺選擇打卡方式后,又在社交平臺向外界展示生活,最終形成一個閉環。

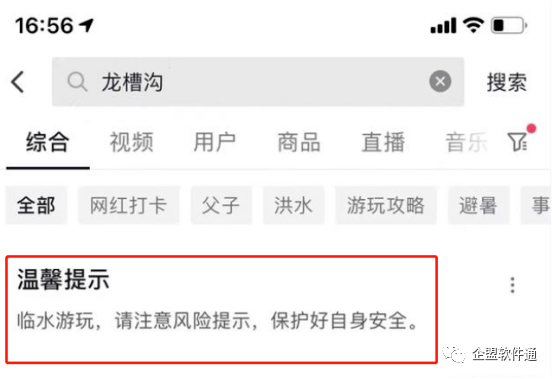

事件發生后,小紅書采取了補救措施——在相關筆記上添加了風險提示。但僅僅是這樣就可以了嗎?

成也流量,敗也流量

每一個看似不合理的現象背后,都包含著合理的商業動機。小紅書松弛的審核機制,某種意義上來說是符合商業邏輯的。

當前絕大多數互聯網產品,本質上都是“流量生意”。比如百度是搜索的流量、淘寶是商品的流量、微信是社交的流量、抖音是短視頻的流量。誰擁有了流量,就有了變現的資本,也就有了增長的空間。

而小紅書的流量來源,則是“內容種草”。

所謂種草,指把一樣事物推薦給另一個人,讓其他人喜歡這樣事物的過程,圍繞它產生的趨勢也被稱為“種草經濟”。我們朋友圈里偶爾看到“微商”的推薦,也可以說是一種種草。

但小紅書用戶與微商們的不同點在于,他們的種草大多的發自內心的,不以營利為目的的。

然而,隨著用戶的增長和筆記的出圈,小紅書內容的“變質”越來越嚴重。一些用戶為了吸引眼球,不惜大加渲染一些原本普普通通的商品和地點,誤導了其他用戶。還有一些用戶為了經濟利益,為某些無良品牌站臺,做起了令人厭惡的“虛假種草”。

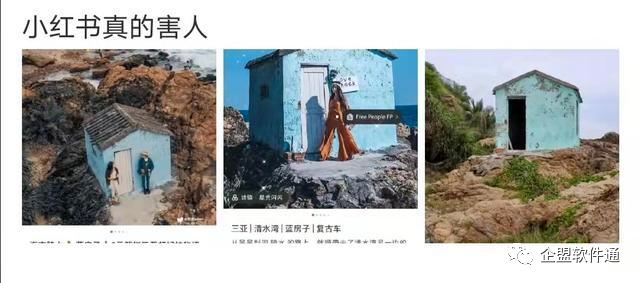

有人吐槽小紅書上部分景點筆記與實際看到的差別較大。例如一處位于三亞清水灣的藍色小屋,被筆記列為“超好拍秘境”,但有游客實際前往后,發現只是一棟破舊的小木屋。

當然,隨著小紅書商業模式日益成熟,